Auf der 1. Seite der Biebertaler Nachrichten angekündigt und von den örtlichen Familienzentren promotet, weckte die Ankündigung hohe Erwartungen.

Tatsächlich war der kleine Saal des Bürgerhauses in Rodheim auch mit Eltern und Großeltern halb gefüllt, als Frau Karin Schmidt, Fachkrankenschwester und selbständige EnWaKo-Traininerin eine in Rodheim neue Trainingsmethode vorsellte: ENWAKO®

ENtwicklung-WAhrnehmung-KOordination und KOnzentration.

Bei dieser von einem Augenoptikermeister in Fellbach aus Augentraining, Verhaltensoptometrie, Neurofeedback, Muskelreflextherapie, biodynamischer Craniosacral Therapie, Traumatherapie, neurophysiologischer Entwicklungs- förderung und Hörverarbeitung zusammengetragenen Methode dreht sich der therapeutische Blick also vornehmlich um Wahrnehmungsprobleme, um nicht vollständig erloschene frühkindliche Reflexe und damit verbundene Haltungs- und Koordinationsschwierigkeiten, um Konzentrationsprobleme sowie deren Auswirkungen in der Folge.

Inhaltlich habe ich die Hervorhebung dieses Vortrages durch die Familienzentren der Gemeinde nicht verstanden. Hat sich da vorher jemand mit den Inhalten beschäftigt?

Als Arzt kann ich fachlich sagen, dass solch eine Training sicherlich für einige Kinder, z.B. mit Sehstörungen, eine gute Hilfestellung sein kann.

Eine Verallgemeinerung der Probleme auf die dargestellten Ursachen, so wie ich es aus dem Vortrag verstanden habe, sehe ich nicht – zumal auch wesentliche andere Aspekte für die Entwicklung von Kindern eine tragende Rolle spielen: z.B. die frühen Bindungserfahrungen, eigene, wie auch die der Mütter und Großmütter, Erkrankungen und fehlende Feinfühligkeit der Bezugspersonen, Fehlanreize während der Entwicklungsphasen, das Medienverhalten daheim, Bewegungsmangel, usw. usw. Dazu sehen Sie sich bitte unbedingt folgenden Vortrag von Dr. med. Sven Lienert >Frühe Bindungsstörungen und spätere Erkrankungen< an. Sehr interessant zum Thema sind auch die Vorträge von Prof. Dr. Gerhard Roth >Wie das Gehirn die Seele macht< und von Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer >Mediennutzung aus Sicht der Gehirnforschung>

Damit Sie sich ein eigenes Bild machen können, lesen Sie den vollständigen Bericht bitte auf unserer Wissens-Seite.

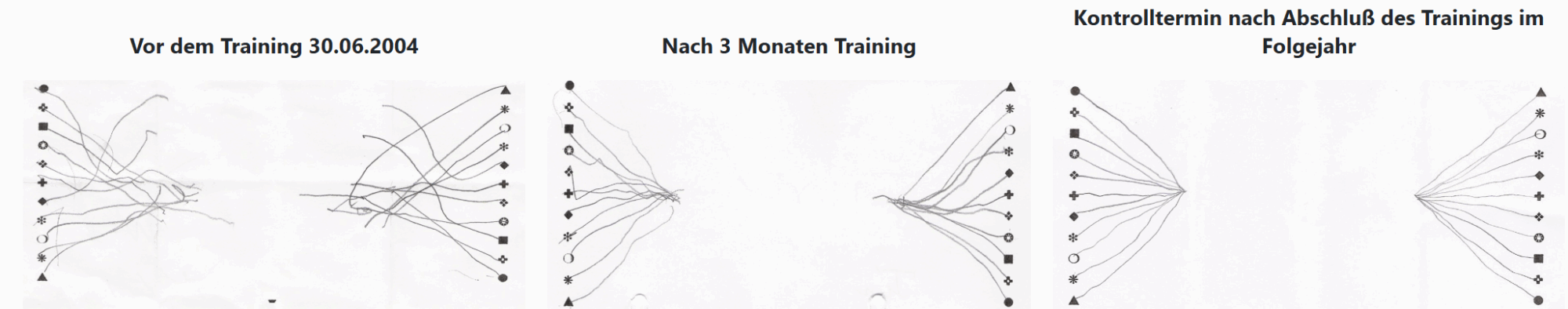

Dort finden Sie die vorgestellen Diagramme vergrößert, wobei die oberen Bilder von der Webseite des Begründers des Trainings Niels Ewald sowie (die unteren vier) von Frau Karin Schmidt stammen.

Fotos: Lindemann

Kommentar:

Sehr geehrter Herr Dr. Lindemann,

ich möchte nur ein paar Dinge ins rechte Licht rücken.

Herr Ewald ist kein Augenoptiker. Er ist Funktionaloptometrist.

Des weiteren möchte ich auf die Bücher von Dr. Blomberg Psychiater aus Schweden (Begründer der Reflexintegrationatherapie), Frau Dorothea Beigel, Pädagogin und Psychologin in früherer Tätigkeit am Schulamt in Wetzlar (Flügel und Wurzeln), Sally Goodhard Blyte, Psychologin aus England (Greifen und Begreifen)sowie die Studie des Hessischen Bildungsministerium Bildung braucht Bewegung von 2010 (Frau Beigel,HalsNasenOhrenArzt Dr. Silberzahn und Prof. Dr. Grönemeier Prof. der Orthopädie) verweisen. Dort hat man festgestellt das viele Kinder im Kindergarten und in der Grundschule beeinträchtigungen der Seh- und Hörverarbeitung sowie des Gleichgewichtes besitzen. Es wurde in der Studie belegt das durch bestimmte Bewegungen eine Verbesserung des Notendurchschnittes erreicht wurde.

Frau Beigel hat selbst Training für Kinder zur Integration der Reflexe durchgeführt.

Des weiteren haben Frau Beigel und Herr Ewald zusammen gearbeitet. Leider führt ein Psychologie aus Wetzlar, welcher ebenfalls die Ausbildung zum ENWAKO Trainer absolviert hat , das Training nicht mehr aus. Aus Zeitmangel.

Also viele Wissenschaftler haben sich mit diesem Thema bereits auseinander gesetzt.

Dies möchte ich einfach anmerken.

Jeder Mensch ist eigenständig und sollte für sich selber den richtigen Weg finden.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Schmidt

Sehr geehrter Herr Dr. Lindemann,

ich möchte nur ein paar Dinge ins rechte Licht rücken.

Herr Ewald ist kein Augenoptiker. Er ist Funktionaloptometrist.

Desweiteren möchte ich auf die Bücher von Dr. Blomberg Psychiater aus Schweden(Begründer der Reflexintegrationatherapie), Frau Dorothea Beigel, Pädagogin und Psychologin in früherer Tätigkeit am Schulamt in Wetzlar (Flügel und Wurzeln), Sally Goodhard Blyte, Psychologin aus England (Greifen und Begreifen)sowie die Studie des Hessischen Bildungsministerium Bildung braucht Bewegung von 2010( Frau Beigel,HalsNasenOhren Arzt Dr. Silberzahn und Prof. Dr. Grönemeier Prof. der Orthopädie) verweisen. Dort hat man festgestellt das viele Kinder im Kindergarten und in der Grundschule beeinträchtigungen der Seh- und Hörverarbeitung sowie des Gleichgewichtes besitzen. Es wurde in der Studie belegt das durch bestimmte Bewegungen eine Verbesserung des Notendurchschnittes erreicht wurde.

Frau Beigel hat selbst Training für Kinder zur Integration der Reflexe durchgeführt.

Desweiteren haben Frau Beigel und Herr Ewald zusammen gearbeitet. Leider führt ein Psychologie aus Wetzlar, welcher ebenfalls die Ausbildung zum ENWAKO Trainer absolviert hat , das Training nicht mehr aus. Aus Zeitmangel.

Also viele Wissenschaftler haben sich mit diesem Thema bereits auseinander gesetzt.

Dies möchte ich einfach anmerken.

Jeder Mensch ist eigenständig und sollte für sich selber den richtigen Weg finden.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Schmidt