Wir brauchen mehr als Dienstleistungen, wir brauchen sorgende Gemeinschaften, denn nur so können wir eine geteilte Verantwortung für unser Gemeinwesen als Fundament demokratischer Gesellschaften erhalten.

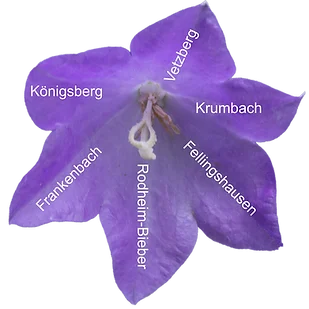

Ob Besuchsdienste für ältere Menschen – wie bei GEMEINSAM in Biebertal -,

oder Fahrdienste – wie dem Bürgerbus -,

ob Selbsthilfetreffs – wie bei den Generationengesprächen in Krumbach oder im Rahmen der Seniorenkreise und Elterntreffen -,

bei Nachbarschaftshilfen,

in Sport- und anderen kulturschaffenden Vereinen oder Dorffesten,

den freiwilligen Feuerwehren,

bei kommunalen und kirchlichen Seniorentreffs oder dem Demenz-Café „Vergiss mein nicht„,

bei einer selbstorganisierten Mediengestaltung von Bürgern für Bürger – wie im BiebertalTV oder Biebertaler-Bilderbogen.de –

Ehrenamt ist ein zentrales Fundament unserer Gesellschaft.

Ehrenamtliches Engagement beugt Einsamkeit vor, stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, fördert das individuelle Wohlbefinden und schafft Entlastung in der Pflege. Ein lebendiges Vereinswesen und ehrenamtlich getragene Initiativen sind der „Kitt des gesellschaftlichen Zusammenhalts und für ländliche Orte ein wichtiger Standort- und Bleibefaktor“.

Ehrenamtliches Engagement ist tief in unserer Gesellschaft verankert: Fast 40 % der Bevölkerung ab 14 Jahren (28,8 Mio.) sind (BMFS-FJ, 2024: 7,16) *1) ehrenamtlich aktiv. Als ehrenamtliches Engagement wird der „freiwillige, unentgeltliche und am Gemeinwohl orientierte Einsatz einer oder mehrerer Personen auf Basis der freiheitlich demokratischen Grundordnung“ bezeichnet. (BMFS-FJ, 2024: 14)

Doch seit Jahren verändert sich die Art und Weise, wie Menschen sich engagieren.

Traditionelle Ehrenamtsstrukturen, wie sie in Heimat-, Bürger- oder Sportvereinen praktiziert werden, beruhen auf längerfristigem, regelmäßigen und verbindlichen Engagement. Diese Strukturen geraten zunehmend unter Druck – durch demographischen Wandel, Generationenbrüche, durch die Globalisierung und das, was der Soziologe Sennett (1998) als den „flexiblen Menschen im Kapitalismus“ bezeichnet: Alle arbeiten, alle sind unterwegs. Das „neue“ Ehrenamt ist episodischer und projektbezogen, stärker an Lebensphasen orientiert, durch Wahlfreiheit und durch informelle Zusammenschlüsse gekennzeichnet. Viele Menschen wollen und können sich nicht mehr längerfristig binden.

Auch die Erwartungen haben sich verändert: Ehrenamt soll nicht mehr nur der Gemeinschaft nützen, sondern auch den Einzelnen „bereichern“ – sei es durch persönliche Weiterbildung und -entwicklung oder sinnstiftende Erfahrungen.

So lösen neue Engagementsformen konventionelle und institutionelle Ehrenamtsstrukturen zwar nicht gänzlich ab, aber ergänzen diese.

Trotzdem ist ein deutlicher Rückgang des traditionellen Ehrenamts zu beobachten.

Durch die Abwanderung jüngerer Bevölkerungsgruppen in urbane Räume werden bestehende Netzwerke freiwilligen Engagements in ländlich geprägten Regionen geschwächt. Zudem behindert eine mangelnde Infrastruktur insbesondere im Bereich (öffentlicher) Mobilität und Digitalisierung die Teilhabe am ehrenamtlichen Engagement. Darüber hinaus wirkt sich der Rückgang traditioneller Begegnungsorte wie Vereinsheime, Bürgerhäuser oder Gasthäuser negativ auf die Organisation von ländlichen Ehrenamtsinitiativen aus.

Schon 2017 wird das Leitbild der „Sorgenden Gesellschaft“ im Kontext des demographischen Wandels von der Bundesregierung aufgegriffen:

„Sorgende Gesellschaften bestehen aus vernetzten Akteurinnen und Akteuren vor Ort, die sich gemeinsam das Ziel einer Verbesserung der Lebensbedingungen älterer Menschen durch umfassende Teilhabe im Gemeinwesen setzen und aktive ältere Menschen z.B. in bürgerschaftliches Engagement einbinden. Funktionierende Netzwerke sind sozialraumbezogen, decken die Daseinsfürsorge professionell ab und werden durch das Ehrenamt ergänzt.“ Zumindest als Idee gewinnt die Vorstellung der „Caring Community“ als Leitbild, dass Menschen einander unterstützen, an Bedeutung; allerdings ohne dass Kommunen dafür eine monetäre oder personelle Ausstattung erhalten, so dass dieses Leitbild organisatorisch vorangetrieben werden würde.

Dabei sollte Sorge füreinander nicht auf eine rein funktionale Dienstleistung oder eine technische Sozialorganisation reduziert werden. Die Sorge braucht soziale Empathie; die Fähigkeit zu erspüren, was eine andere Person von mir benötigt.

Allerdings geht die in früher Jugend zu erlernende Fähigkeit der Empathie, des Einfühlungsvermögens, in unser immer mehr Ich-bezogenen Gesellschaft ebenfalls zunehmend verloren, ebenso wie die Thematik in der aktuellen Bundesregierung kaum noch Aufmerksamkeit erhält.

Quelle: demenz, DAS MAGAZIN; 65/2025, S. 27f, Autorin: Sara Lüttich (hier in Auszügen zitiert und auf Biebertaler Aspekte erweitert)

Fotos: Fotografin Giulia Peretto

*1) BMFS-FJ = Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.